健康日本21

[2025年10月23日]

ID:1133

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

はじめに

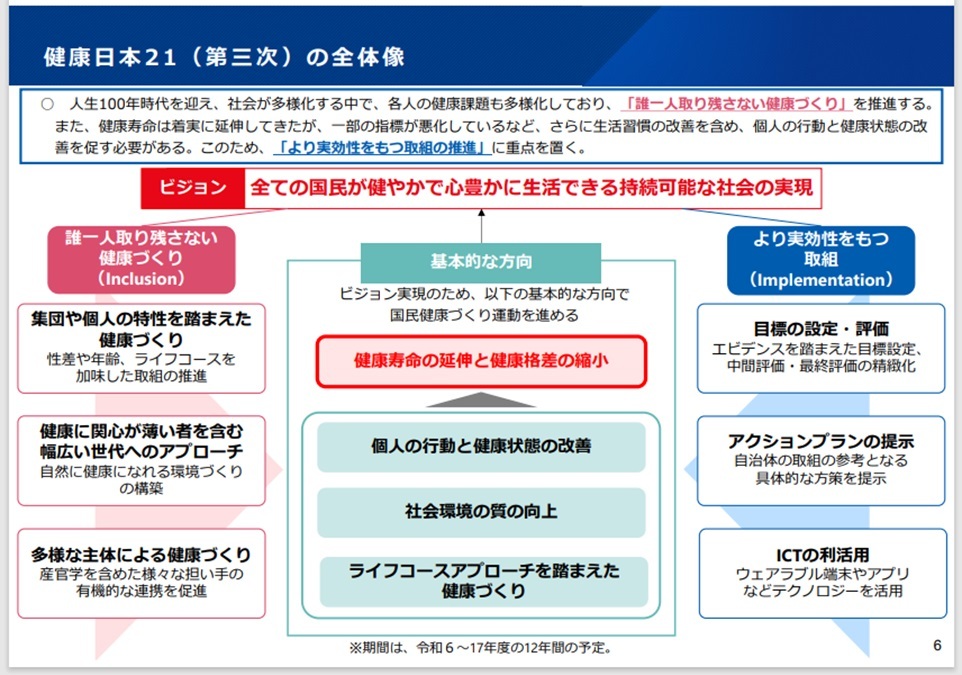

第3次健康日本21(厚生労働省)が、本年(2024年)4月より始まりました。健康日本21の正式名称は「21世紀における国民健康づくり運動」で、日本の保健・予防医学の方向と達成目標を決めるものです。2000年に始まって、ほぼ10年ごとの改正を経て本年4月から12年間の予定で第三次のステージ(2024~2036年)を迎えました。その基本は第二次に引き続き「健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指す」で、51項目の目標が策定されています。

第三次のコンセプトは、0次予防(primordial

prevention)の導入です。そのキャッチコピーが「自然に健康になれる環境づくり」です。「自然に健康になれる環境づくり」とは「WHOの標準疫学」で示された0次予防の考えに立つものです。健康教育・保健指導を通じた個人レベルでの行動変容による疾患発生の「1次予防」、健診などによる早期発見・早期治療の「2次予防」、発症後の再発予防やリハビリテーションなどの「3次予防」に対し、原因となる行動をもたらす背景へのアプローチ、すなわち原因の原因まで遡って予防するのが「0次予防」です。

第三次に具体的に取り入れられた新しい視点は (1)女性の健康、(2)「誰一人取り残さない健康づくり」を実現するための「自然に健康になれる環境づくり」、(3)多様な視点による支援、自治体のハブ機能の発揮(市町村において計画を策定することで地域住民の健康づくりの底上げを図っていきたい)、(4)アクションプランの提示(がん対策、循環器病対策、糖尿病対策などの目標とアクションプランなど)、(5)ICTの利活用です。

ここでは、その中の(2)「自然に健康になれる環境づくり」にフォーカスしたいと思います。その理由は、健康づくりの標的を、これまでの個人の自助努力(行動変容)を期待する方針から、個人を取り巻く社会環境づくりにまで拡張したことを明言しているからです。第一次では、健康づくりを「個人」の生活習慣レベルで捉えていましたが、第二次には、「個人と社会環境が並列」され、今回の第三次では、「個人の健康は社会環境という土台の上にある」と明示されました。この方向性は「進化」と評されています。

この「進化」が起こった理由ですが、直接的な引き金となったのは、第二次(2013~2023年度)のアウトカム(目標達成度)が、当初の期待ほどでは無かったことです。第二次は「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」を基本に、生活習慣病予防を中心に10年間にわたって展開されましたが、結果としては、不健康期間(平均寿命と健康寿命の差)の短縮や減塩など、ある程度達成された目標はありましたが、いくつかの生活習慣が逆に悪化していることが分かりました。例えば、メタボリックシンドロームの該当者および予備群は10年間で100万人以上増加していること、その目的に特化して展開した特定健診の実施率が55%、特定保健指導の実施率が23%と低調で、目的であるメタボ該当者および予備群の減少への期待は、その方策だけでは無理だと思われることです。加えて健康に関心が無い層や、あってもさまざまの理由で取り組めない層が浮き彫りとなり、健康格差が一層はっきりしてきました。

これらの結果を受けて、第三次では、「誰一人取り残さない健康づくり」、すなわち原因の原因まで遡って予防する0次予防のコンセプトを取り入れ、「自然に健康になれる環境づくり」という「戦略」が打ち出されました。なお「誰一人取り残さない健康づくり」というフレーズは、世界的な取り組みであるSDGs (sustainable development goals:持続可能な開発目標)の基本理念の「誰一人取り残さない」が反映されているとのことです。

私が従事する健診業務では、メタボリックシンドロームの基準あるいは予備群に該当する方に、かなりの頻度で出会います。そのつどメタボのリスクや健康管理の必要性を、それなりに時間をかけて説明しています。しかし、前年のデータがはっきりと改善されている方は、残念ですが多くはないのが現実です。健康改善がない理由として、もともと健康に無関心の方もおられますが、一方では時間的、経済的な制限など、聞けば納得せざるを得ない理由がある方もおられます。私たちの対応可能な範囲を超えた領域であり、インセンティブ維持の点で、少々困惑することがあります。第三次の展開に期待するところ大です。では、具体的にどのような方策が策定されているか、その例として「食生活改善」と「身体活動アップ」の方策をあげてみたいと思います。

―「自然に健康になれる環境づくり」と食の環境―

まず栄養学と健康の知識を理解してもらい、普及することに力点を置いたのが第1次と第二次の22年間でした。それはそれなりに効果を上げたのですが、やはり積み残された集団があり、それでは「誰一人残さず、根こそぎ健康になってもらう」にはどうした方策が良いか、と思案して提示されたのが第三次の「自然に健康になれる環境づくり」という「戦略」です。

第二次の期間中、食関連の目標で成果が見られたのは減塩(食塩摂取量の減量)のみと言われていますが、これが達成できた大きな要因として、飲食店やスーパーでなどで販売する食品や総菜を減塩するという制度を作って自治体が推進したことがあり、注目されています。保健医療(教育・研究)機関からの要請・勧告により食品業界が減塩商品を製造販売するようになったこともあるようで、産学官の取り組みが進んだことが挙げられています。

この例からも、「環境」を丸ごと改善することが、健康に関心の低い人や時間的・経済的に余裕のない人の栄養と食生活改善に有効であり、ひいては「誰一人取り残さない」と言う0次予防に繋がっていくと考えられました。

食の環境では、近隣に近い食料品店がないと答えた人は、あると答えた人に比べ、要介護状態発生リスクや認知症発生リスク、死亡リスクが高いとされています。一人で食事する高齢者は野菜・果物摂取が少ない、孤独の男性は肥満になりやすい、などのことも知られています。海外では、産業界を交えた食環境整備の政策が強力に実施されているようです。

【厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始)策定専門委員会】

―「自然に健康になれる環境づくり」と街づくりー

身体活動・運動の主な目標に「歩数の増加」と「運動習慣者の割合の増加」があります。健康日本21が始まった2000年来の目標であり、さまざまな取り組みが行われてきましたが、その成果は不十分と言われています。第一次の最終報告では、前者はむしろ「悪化」し、後者は「変わらない」とされていました。第二次では二つの目標ともに「変わらない」とされましたが、その数値は、実は緩やかに減少していると指摘されています。これらの結果を受けて、第三次では、新たに「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりが選ばれ「これに取り組む市町村の増加」が目標として提示されました。その評定は、国土交通省の調査により、市町村が「滞在性快適性等向上区域(通称 まちなかウォーカブル区域)を設定しているかどうかで判定するとされています。第三次では、2025年度には、ウォーカブル区域を持つ市町村を、国土交通省と共同で図って100に増やすことを目標にしているとのことです。区域内では、快適性・魅力向上を図るために、歩道の拡幅、都市公園における交流拠点の整備、建物低層部のガラス張り化などが行なわれると聞きます。

平たく言うと、歩数の増加を個人の「努力」に依存するのではなく、「歩きたくなるような」街づくりで、誰もが自然に歩数が増加することを狙うというものです。国民の身体活動の減少傾向をUターンさせる大きな舞台装置です。歩きやすい(ウォーカブルな)環境に暮らす人たちの身体活動量は多いとされています。「環境が変われば人は歩くのである」という言葉を聞きます。実現が待たれます。

| 目標の名称 | 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりに取り組む市町村数の増加 |

| 指標 | 潜在快適性等向上地域(まちなかウォーカブル区域)を設定している市町村数 |

| データソース | 国土交通省調査:「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりの取組状況 |

| 現状値 | 73市町村(令和4年12月時点) |

| ベースライン値 | 令和6年度調査による |

| 目標値 | 100市町村(令和7年度)※社会資本整備重点計画の見直し等を踏まえて更新予定 |

| (1)食品へのアクセス | (2)食品と情報が一体化 | (3)情報へのアクセス | |

|---|---|---|---|

| 学校・職場 |

・給食、食堂での健康的なメニューの提供 |

・給食の栄養成分表示 |

・保育所、学校、職場での健康情報提供 |

| 地域 | ・国内の農業、漁業による生鮮品の安定供給 ・食品製造の場の脂肪、砂糖、食塩等の含有量の低減 ・食品流通、販売、飲食店 (ファーストフード店、コンビニ、アウトレット/スーパー、直売所)での健康的な食物へのアクセスを良くし、健康的でない食物へのアクセスを悪くする。(近接性、販売量、価格) ・高齢者への配食サービス |

・外食や惣菜の栄養成分表示 |

・マスメディア、インターネットによる健康情報提供 |

| 国の制度・政策 |

・健康的でない食物の販売規制 |

・栄養成分表示や栄養プロファイルによる食品の識別表示制度 | ・過剰マーケティング、広告の禁止 |

健康的な食物:人が健康に生きていくために必要な栄養素を多く含み、生活習慣病の要因となる栄養素が少ない(高齢者の低栄養素予防を含む)多くは栄養素密度が高い食物

健康的でない食物:下降する中で、脂肪、砂糖、食塩の含有量が多く含まれる食物で、多くはエネルギー密度が高い食物

むすび

地域の健康づくりを進める上では、都道府県、市町村の役割が非常に重要になるため、第三次についてはすべての市町村において計画を策定することで、地域住民の健康づくりの底上げを図っていきたい、とされています(厚労省)。第三次の新しい視点の(3)には、「自治体の新しい役割として、地域の関係団体や民間部門の協力が不可欠であることから、地域住民に身近な市町村において、これらの関係者間の意思疎通を図り協力を促す「ハブ」機能の発揮が望まれる」とされています。健康日本21第三次は、今年から12年続きます。できないことをすぐに非難するより、できたことから評価する姿勢が大切だと思います。なにはともあれ、今後の発展が期待されます。

以上、私たち保健予防医療に関係の深い、「やる気に満ちた」健康日本21のニューバージョンの特徴の一部を紹介させていただきました。

参考文献

日本医師会雑誌第153巻第1号(2024年 4月):特集「健康日本21(第三次)のねらいと戦略」

下記は同雑誌に掲載された論文である。

山本秀紀(厚生労働省健康・生活衛生局健康課長 厚生労働省健康・生活衛生局健康課長):我が国の健康づくり運動の展開。

近藤克則(千葉大学予防医学センター教授、国立長寿医療研究センター部長):健康日本21(第三次)の特徴。

村山伸子(新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科教授):自然に健康になれる環境づくりー食環境。

井上 茂 菊池宏之(東京医科大学公衆衛生学主任教授、同准教授):自然に健康になれる環境づくりーまちなかづくり。

Copyright(C) Hikone Municipal Hospital. All Rights Reserved.